Прошло всего тридцать с небольшим лет, как появилось нарезное оружие под унитарный патрон, и чуть более десяти лет, как винтовки стали оборудоваться многозарядными магазинами, а конструкторы уже задумались над проблемой: как увеличить скорострельность и повысить точность стрельбы. Ведь даже в многозарядной винтовке стрелок после каждого выстрела был вынужден отрываться от прицела и передергивать затвор для извлечения стреляной гильзы и перезарядки оружия. В семидесятые годы XIX века основным скорострельным оружием были митральезы. Но у них скорострельность обеспечивалась физической силой стрелка, вращавшего блок стволов, в процессе которого происходили все циклы стрельбы: взведение спускового механизма — подача патрона в ствол — досылание — выстрел — выброс стреляной гильзы. Оружие было массивным (на артиллерийском станке), ненадежным и требовало расчета из нескольких человек. Однако во время франко-прусской войны 1870 г. доказало свою эффективность. Наступающая пехота несла тяжелые потери от огня этого оружия. Но вот Хайрем Максим изобрел свой пулемет — и конструкторская мысль сразу же заработала в направлении облегчения и улучшения автоматического оружия. Ведь пулемет доказал свою эффективность.

В 1898 г. в сражении при Ондурмане небольшие силы англо-египетских войск, вооруженных пулеметами Максима, разгромили многотысячное войско махдистов в Судане, понеся небольшие потери, в то время как почти вся армия махдистов осталась лежать на поле боя.

Так же эффективно использовали англичане пулеметы Максима и в англо-бурской войне. На рубеже веков многие конструкторы и оружейные фирмы создали большое количество опытных самозарядных и автоматических винтовок, использовавших разные принципы работы автоматики. Причем многие образцы были готовы к серийному производству. Однако конструкторы столкнулись с консерватизмом военных. Ведь повышение скорострельности в два раза вело и к увеличению расхода патронов во столько же.

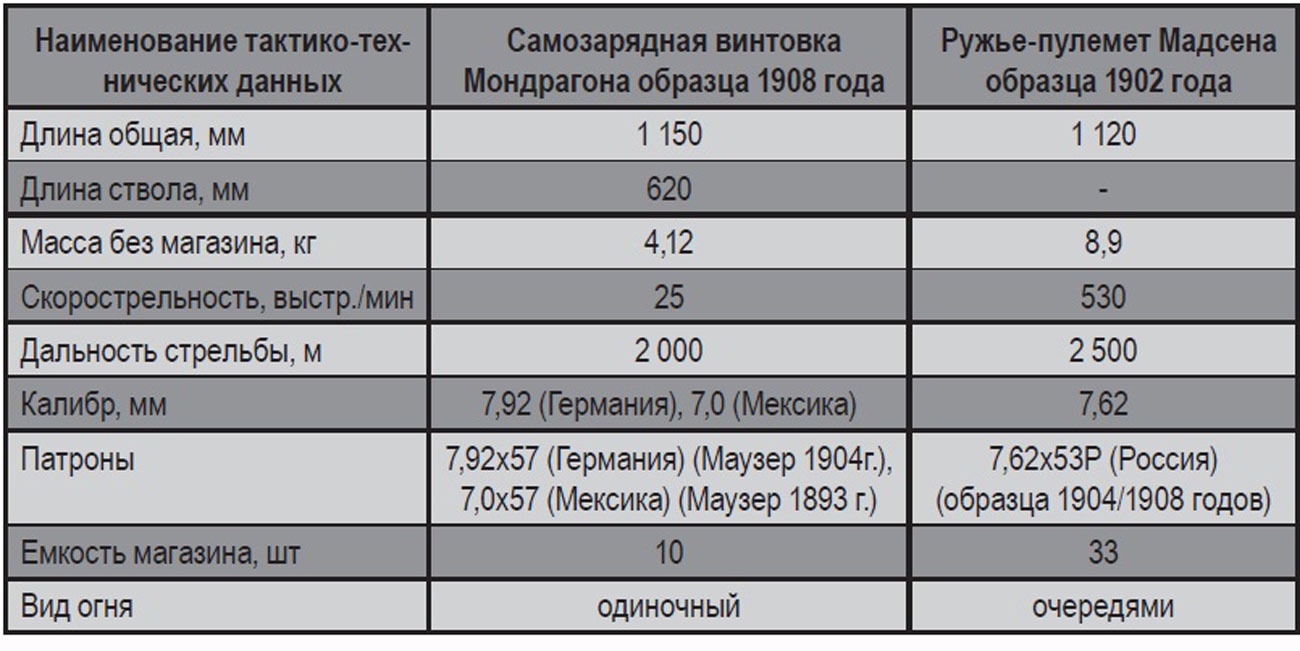

Генералы многих европейских армий считали, что принятых на вооружение магазинных винтовок вполне достаточно, чтобы одержать победу в сражении. В этой статье мы познакомимся с основными системами автоматического оружия, использовавшегося во время Первой мировой войны, не сильно углубляясь в конструктивные особенности. Оставим это специалистам по оружию и профессиональным исследователям. Не все автоматическое оружие, участвовавшее в Первой мировой войне, производилось в странах Антанты и Тройственного союза. Еще до начала мировой войны мексиканское правительство приобрело несколько тысяч винтовок Мондрагона образца 1908 года. Эти самозарядные винтовки неплохо показали себя в ходе гражданской войны, хотя и оказались очень чувствительны к загрязнению. Винтовка производилась на фабрике в Швейцарии. В начале Первой мировой войны небольшую партию этих винтовок приобрела Германия для использования в авиации. Первоначально винтовками Мондрагона вооружались двухместные самолеты. Стрелок-наблюдатель мог вести огонь, не тратя время на передергивание затвора, что при больших скоростях перемещения цели имело немаловажное значение. Однако скорострельность винтовок Мондрагона была недостаточной, и вскоре на самолетах стали устанавливать облегченные варианты станковых и ручных пулеметов. Автоматика винтовки действовала на принципе отвода пороховых газов.

Другой страной, производившей в начале ХХ века автоматическое оружие, была Дания. В 1896 году на испытание там предложили новую опытную автоматическую винтовку О. Мадсена. Автоматика ее работала на принципе короткого хода ствола. Винтовка оборудовалась приставным магазином на 10 патронов и сошками для стрельбы с упора. Конструкция страдала рядом недостатков, и автор продолжал ее совершенствовать. В 1903 году на вооружение кавалерийских частей ряда скандинавских армий и России начали поступать «ружье-пулемет Мадсена образца 1902 года». От опытной автоматической винтовки новая система отличалась улучшенным охлаждением ствола, новой конструкцией ствольной коробки, магазином на 33 патрона, более прочной конструкцией откидных сошек.

Боевое крещение ружье-пулемет Мадсена получил в Маньчжурии, в русско-японской войне 1904-1905 годов. Около 250 штук состояло на вооружении кавалерийских частей русской армии, показав в боях хорошие боевые качества. Поступавшие в ходе войны на вооружение русской армии станковые пулеметы Максима устанавливались на станки артиллерийского типа и перевозились как орудие. Перевод из транспортного в боевое положение занимал значительное время, что для подвижных кавалерийских частей было не совсем приемлемым. Ружье-пулемет Мадсена оказалось единственным мобильным скорострельным оружием, подходившим для кавалерии. Но опыт боев в Маньчжурии слабо отразился на вооружении русской армии, и к началу мировой войны количество ручных пулеметов в войсках оставалось незначительным. Основным пулеметом русской армии стал станковый пулемет Максим под русский патрон калибра 7,62 мм. В 1914-1915 годах часть ружей-пулеметов Мадсена передали для вооружения самолетов «Илья Муромец» и двухместных самолетов-разведчиков. Вместо сошек пулемет крепился на шкворневой установке. Вставляемый сверху магазин оказался очень удобен в условиях тесной самолетной кабины, и ручной пулемет Мадсена эксплуатировался до конца Первой мировой войны и во время Гражданской войны.

Русско-японская война 1904-1905 годов выявила, что магазинные винтовки не всегда обеспечивают необходимую плотность огня. А станковые пулеметы недостаточно маневренны на поле боя. С другой стороны, использование в кавалерийских частях ружья-пулемета Мадсена образца 1902 года показало высокую эффективность и маневренность этого типа оружия при всех его конструктивных недостатках. Не остался без внимания оружейников и опыт использования автоматических винтовок Мондрагона в гражданской войне в Мексике.

И если идея превращения станкового пулемета в ручной нашла практическое воплощение в ряде серийных конструкций, то рождение самозарядных и автоматических винтовок столкнулось с рядом трудностей. Преодоление этих проблем стало для конструкторов оружия главной головной болью при создании новых систем. Во-первых, при ведении огня очередями значительно возрастает нагрузка на детали ударно-спускового механизма, что ведет, в свою очередь (для обеспечения необходимой прочности), к росту массы оружия. Во-вторых, возросшая отдача выявила проблему кучности стрельбы и устойчивости оружия. В-третьих, возросшая скорострельность потребовала значительного увеличения носимого боекомплекта. Кроме того, нужно было обеспечить экстрагирование стреляной гильзы, простоту и быстроту перезарядки в случае перекоса патрона.

Попытки переделки винтовки С.И. Мосина в автоматическую не были успешными. Сконструированные опытные образцы оказались тяжелыми и ненадежными. Испытания их сопровождались постоянными поломками и отказами.

После ряда неудачных испытаний знаменитый русский оружейник В.Г Федоров отказался от идеи переделки трехлинейки С.И. Мосина. В 1907 году он начал проектирование и изготовление оригинальной опытной автоматической винтовки. Автоматика оружия основывалась на принципе короткого хода ствола, то есть при выстреле отдача сдвигала ствол назад, что приводило к взводу спускового механизма, а возвратная пружина возвращала ствол на место, одновременно происходила подача очередного патрона. Стреляная гильза выбрасывалась одновременно с движением ствола назад.

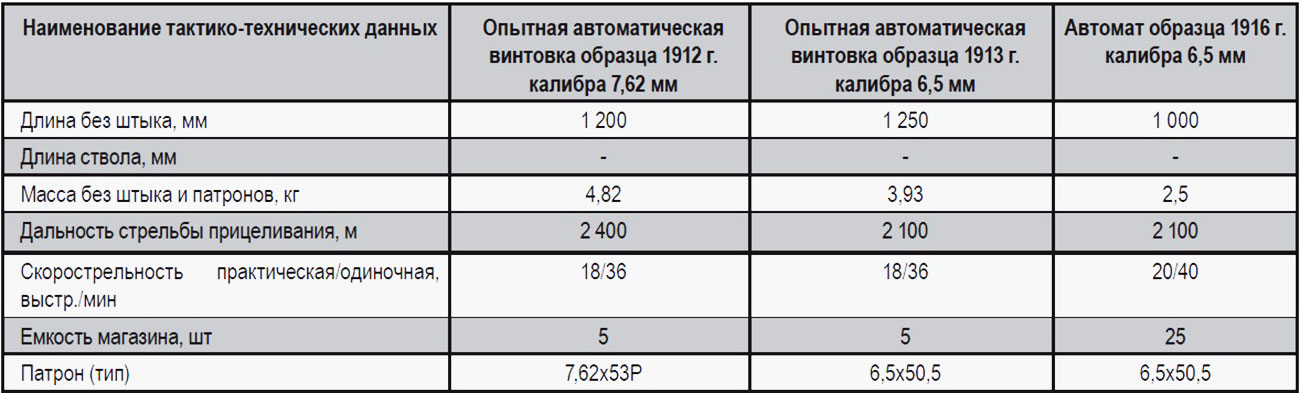

После ряда доработок и переделок В.Г Федорову удалось создать в 1912 году довольно надежную конструкцию, которая могла вести огонь как очередями, так и одиночный. Но на вооружение эта винтовка так и не поступила. При всех своих достоинствах она была более чем на 0,6 кг тяжелее трехлинейки, при этом емкость магазина оставалась такой же, как и у винтовки С.И. Мосина. Все попытки снижения массы оружия вели к снижению прочности конструкции и ее надежности. Единственным выходом для уменьшения массы стало бы применение патронов меньшей мощности. И тогда В.Г Федоров обратил внимание на патроны к японской винтовке системы Арисака. Патрон калибра 6,5 мм имел меньшую массу и меньшую мощность, чем патрон калибра 7,62 мм к винтовке Мосина. Использование этого патрона позволило снизить массу оружия почти на килограмм. В 1913 году новая винтовка была готова к испытаниям, которые прошли успешно. Но тут возникла новая проблема — патроны калибра 6,5 мм в России не производились. Покупать в Японии посчитали нецелесообразным, поскольку армия была полностью перевооружена винтовками Мосина, имелось отлаженное производство боеприпасов к ним.

Все изменила начавшаяся мировая война. Уже через полгода боевых действий запасы в арсеналах растаяли, как снег. Винтовок и боеприпасов не хватало. В Россию стали поступать оружие и боеприпасы от союзников по Антанте, так как собственное производство не покрывало потребностей фронта. Были приобретены и поступили в отдельные части винтовки системы Арисака и боеприпасы к ним. С другой стороны, успешное применение как союзниками, так и противником ручных пулеметов вновь подняло вопрос о насыщении боевых порядков пехоты автоматическим оружием.

В.Г Федоров весь этот период продолжал совершенствовать созданную им систему. Изменения коснулись в основном габаритов оружия, охлаждения ствола и системы подачи боеприпасов. Опыт боевых действий показал, что эффективный прицельный огонь из автоматического оружия ведется на гораздо меньших дистанциях, чем из обычных винтовок, поэтому В.Г. Федоров укоротил на 0,25 см ствол. Улучшено было и охлаждение ствола, нагревавшегося интенсивней, чем в обычных винтовках. Кроме того, новое оружие получило съемный магазин емкостью 25 патронов. Так родился новый тип оружия: автомат – оружие, меньшее по габаритам и массе, чем винтовки и ручной пулемет, с эффективностью последнего.

В 1916 году после ряда испытаний новинку приняли на вооружение русской армии. На Румынском фронте были сформированы в стрелковых полках роты автоматчиков, эффективно использовавшихся на переднем крае. В расчет нового оружия входил автоматчик и подносчик патронов, вооруженный обычной трехлинейкой, ведь расход боеприпасов возрос в 4-5 раз. Выпущено было более 150 штук автоматов.

Революция и начавшаяся затем гражданская война прервали успешное применение автоматов В.Г. Федорова, в первую очередь, из-за отсутствия боеприпасов.

В РККА в 1920-х годах идея автоматического оружия не нашла должной поддержки. Пистолеты-пулеметы появились только в начале 1940-х годов. Автоматические и самозарядные винтовки — чуть раньше, причем последние имели те же детские болезни, что и первые образцы, созданные В.Г. Федоровым за двадцать пять лет до этого. И только в 1943 году идеи, предложенные талантливым конструктором, начали воплощаться в жизнь.

Был принят на вооружение промежуточный патрон калибра 7,62 мм меньшей мощности. А в 1947 году, спустя тридцать один год после принятия на вооружение автомата В.Г. Федорова, Советская Армия получила автомат М.Т. Калашникова – АК-47. Сегодня этот тип оружия и его последующие модификации можно встретить в любой стране мира. А идея применения боеприпасов уменьшенного калибра воплотилась только шестьдесят лет спустя. Только в начале 1970-х годов в СССР был принят патрон калибра 5,45 мм, а в НАТО – калибра 5,56 мм.

Статья была опубликована в июльском номере журнала «Наука и техника» за 2010 год

naukatehnika.com